6. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

① 宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が負う重要事項説明義務の範囲は、同法第35 条に規定されている各事項に限定されている。

② 従来、借地借家法の規定は民法に優先して適用されてきたが、2017(平成29)年の民法改正により、民法が優先して適用されることになった。

③ 借地借家法では、定期建物賃貸借契約について、契約の更新がないこととする旨を定めることができるのは、公正証書による等書面によって契約をするときに限られるとされている。

④ 民法では、建物の賃貸人は、賃貸借が終了したときは速やかに敷金から所定の額を控除した残額を返還しなければならず、賃借人は、その返還を受けるまで賃借物の返還を留保することができるとされている。

⑤ 住宅のリフォーム工事については、建築基準法に基づく建築確認が必要となることはない。

⑥ 建築した当時の建築基準法を遵守して建築された建築物であれば、その建築後、建築基準法が改正され、その改正法に適合しないこととなったときでも、改正法は適用されない。

⑦ 住宅品確法において、「日本住宅性能表示基準」とは、同法の規定により定められた、住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準をいう。

⑧ 老人福祉法によれば、有料老人ホームを設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に対して、同法で規定する事項を届け出る義務がある。

⑨ 住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅の建設業者又は新築住宅の売主である宅地建物取引業者に対し、瑕疵担保保証金の供託又は瑕疵担保責任保険契約の締結を義務づけている。

⑩ 区分所有法では、マンションの区分所有者は、自らの専有部分であれば、自由にリフォーム工事をすることができる。

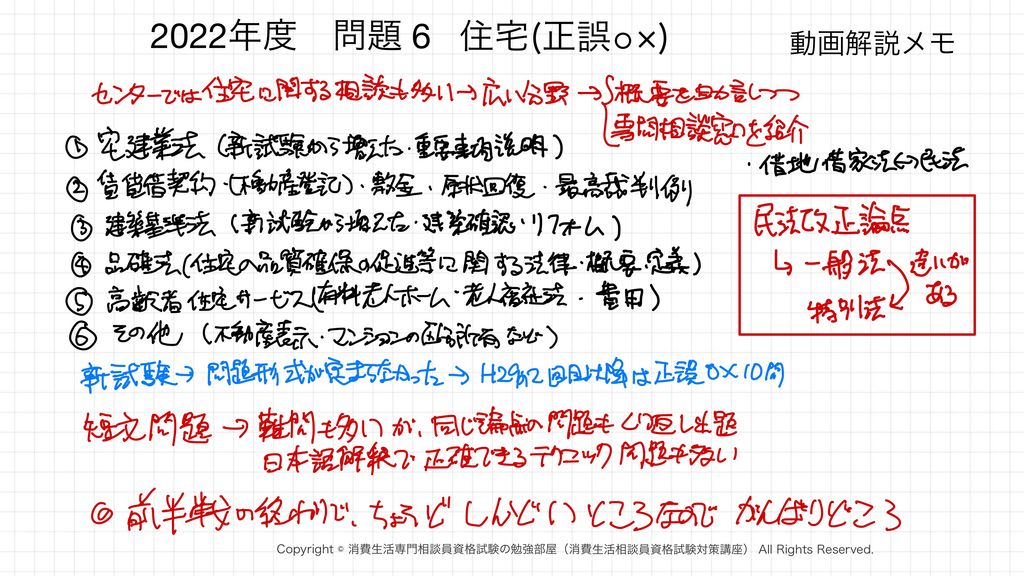

解説 ※例年同じ内容

- 住宅の問題です。住宅の問題には、賃貸契約や不動産登記、高齢者住宅サービス、宅建業法、敷金、原状回復など雑多な分野があり、難問ぞろいです。

- 相談現場では住宅関連のトラブルが少なくありません。センター単独で処理できる場合や住宅専門の相談機関が対応する場合もあります。ただし、特商法が絡まない金銭がらみのトラブル(費用の妥当性など)はセンター単独で処理するのは難しいこともあり、センターの規模にもよりますが、行政の住宅相談窓口や宅建業協会など、ほかの相談窓口を紹介することことも多いように感じます。

- それぞれの法律や制度の仕組みをすべて覚えるのはきついです。頻出問題を除いて、何とか一般常識力で解答して、勘でもいいので、少しでも多く正解したいところです。

- 頻出分野としては、宅建業法、原状回復義務、不動産登記の読み方(甲乙など、最近は出ていない)、瑕疵担保責任、住宅にかかわる法律、民法などです。同じような論点で出題されています。

- 新しい制度などが出題されることもありますが、一般常識で正解できる問題も少なくありません。

- そもそも宅建業法の問題は旧試験ではそんなに出題されていませんでした。新試験になってから、なぜか出題されるようになりました。しかも、そこそこのボリュームで。

ポイント ※例年同じ内容

- 宅建業法まで覚えている時間や暗記力はないと思います。余裕があれば勉強すればいいのですが、結構、一般常識的に正解できる問題や原状回復などの頻出問題がありますので、過去問に出てきているところと関連問題に絞ってもいいのではと思います。

- 旧試験では、10問の正誤×選択もしくは選択穴埋問題が出題されていました。

- 新試験の平成28年度試験では5肢2択が3問+正誤○×2問の合計5問でした

- 平成29年度試験では正誤○×10問で、問題数が倍増していますので、全体に占める影響が少なくありませんでした。さらに、民法がらみで問題12に建物賃貸借契約として5個の穴埋め問題が出題されています。

- 平成29年度試験以降は正誤○×10問だけです。今後も正誤○×10問というパターンになると思われます。

- 意外に推測やテクニックで点数を取れる問題も多いので、本番では知らない専門用語が出てきても心が折れないように取り組んでください。

- 短い問題文ですので10問あっても5分程度で終わらせるようにしましょう。

2022年度(令和4年度) 難易度(A易、B普通、C難)目標:7問以上/10問中

- 問題6① 宅建業法(重要事項説明 )BC

- 問題6② 民法・借地借家法(優先適用)B

- 問題6③ 借地借家法(定期建物賃貸借契約の更新)BC

- 問題6④ 民法・賃貸借契約(敷金返還)BC

- 問題6⑤ 建築基準法(リフォーム工事の建築確認)B

- 問題6⑥ 建築基準法(建築物の法律改正への対応)B

- 問題6⑦ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(日本住宅性能表示基準の定義)B

- 問題6⑧ 有料老人ホーム(老人福祉法・設置の届出用)B

- 問題6⑨ 住宅瑕疵担保履行法(制度)B

- 問題6⑩ 建物の区分所有等に関する法律(専有部分のリフォーム)BC

過去問の分類と難易度

2021年度(令和3年度) 難易度(A易、B普通、C難)目標:7問以上/10問中

- 問題7① 宅建業法(特定商取引法の適用 )B

- 問題7② 宅建業法(説明)C

- 問題7③ 民法・賃貸借契約(原状回復義務)BC

- 問題7④ 民法・賃貸借契約(賃料減額)BC

- 問題7⑤ 建築基準法(目的)AB

- 問題7⑥ 建築基準法(構造計算・建築確認)C

- 問題7⑦ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(瑕疵の定義)B

- 問題7⑧ 有料老人ホーム(老人福祉法・費用の返還)BC

- 問題7⑨ 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(転貸規制)C

- 問題7⑩ 民法・住宅の請負契約(契約不適合責任)C

2020年度(令和2年度) 難易度(A易、B普通、C難)目標:7問以上/10問中

- 問題8① 宅建業法(報酬 )BC

- 問題8② 宅建業法(契約内容不適合の通知)C

- 問題8③ 賃貸借契約(賃料増額請求)C

- 問題8④ 更新料条項(最高裁判例)B ※重要頻出判例

- 問題8⑤ 建築基準法(石綿)BC

- 問題8⑥ 建築基準法(建築確認)BC ※過去問

- 問題8⑦ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(日本住宅性能基準)B

- 問題8⑧ 有料老人ホーム(老人福祉法・費用)BC ※超頻出

- 問題8⑨ 不動産の表示に関する公正競争規約(表示対象)AB

- 問題8⑩ 建物の区分所有等に関する法律(滞納管理費の承継)C

2019年度(令和元年度)(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:7問以上/10問中

- 問題7① 宅建業法( 重要事項説明義務 )BC ※テクニックを使えばA

- 問題7② 宅建業法(クーリングオフ)AB

- 問題7③ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)BC

- 問題7④ 原状回復ガイドライン(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)AB

- 問題7⑤ 建設業法(住宅リフォーム工事)BC ※一般常識で推測

- 問題7⑥ 建築基準法(違反建築への措置)BC ※一般常識で推測

- 問題7⑦ サブリース契約(最高裁判例)B

- 問題7⑧ 有料老人ホーム(費用)C

- 問題7⑨ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(瑕疵担保責任)AB

- 問題7⑩ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(指定住宅紛争処理機関)C

2019年度(令和元年度)(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:7問以上/10問中

- 問題7① 宅建業法(手付金)AB

- 問題7② 宅建業法(重要事項説明義務)AB

- 問題7③ 借地借家法(定期建物賃貸借契約の解約)AB

- 問題7④ 原状回復ガイドライン(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)AB

- 問題7⑤ 建築基準法(完了検査・中間検査)C

- 問題7⑥ 建築基準法(構造基準)BC

- 問題7⑦ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(日本住宅性能表示基準)B

- 問題7⑧ 老人福祉法・有料老人ホーム(費用)C

- 問題7⑨ 請負契約(瑕疵担保責任期間)C

- 問題7⑩ 建物の区分所有等に関する法律(マンションの管理者)BC

2018年度(平成30年度) 過去問 難易度(A易、B普通、C難)目標:7問以上/10問中

- 問題7① 宅建業法(瑕疵担保責任期間)C

- 問題7② 宅建業法(営業保証金)BC

- 問題7③ 建物賃貸借契約(敷金)AB

- 問題7④ 建物賃貸借契約(借地借家法・修繕費用の負担)BC

- 問題7⑤ 住宅瑕疵担保履行法(制度)BC

- 問題7⑥ 建築基準法(目的の定義)AB

- 問題7⑦ 建築基準法(建築確認)A

- 問題7⑧ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(性能表示)BC

- 問題7⑨ 老人福祉法・有料老人ホーム(費用)B

- 問題7⑩ 建築基準法(建築物の定義)AB

2017年度(平成29年度) 過去問 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問以上/10問中

- 問題7① 建築基準法(建築物の定義)C

- 問題7② 宅建業法(契約解除)C

- 問題7③ 宅建業法(再勧誘の禁止)BC☆

- 問題7④ 不動産表示の公正競争規約(特定用語の使用)C

- 問題7⑤ 不動産表示の公正競争規約(新築表示)C

- 問題7⑥ 賃貸住宅標準契約書(原状回復費用)C

- 問題7⑦ 賃貸住宅標準契約書(原状回復義務)AB★

- 問題7⑧ サービス付き高齢者向け住宅(定義・登録)C

- 問題7⑨ 有料老人ホーム(費用)C

- 問題7⑩ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(瑕疵担保責任)BC★

2016年度(平成28年度) 過去問(5肢2択※両方正解で1点)難易度(A易、B普通、C難)目標:1問/3問中

- 問題7① 宅建業法 C

- 問題7② 宅建業法 B

- 問題7③ 原状回復ガイドライン AB

2016年度(平成28年度) 過去問(正誤○×)※「住宅・(旧)薬事法」8問のうちの2問

- 問題8① 住宅・瑕疵担保責任の特約 BC

- 問題8② 住宅・住宅の瑕疵担保責任 B

旧試験の過去の住宅問題の出題内容

下記のとおり、基本は普通の住宅の契約関係で、請負・売買、瑕疵担保、不動産登記が中心で、同じような問題が繰り返し出題されています。

勉強部屋の過去問対策をしていれば、大丈夫だと考えます。

| 年度 | 問題番号 | 種別 | 問題数 | 出題内容 |

| 27年度 | 問題15 | 選択穴埋 | 10 | 住宅の建築契約(請負・売買、瑕疵担保) |

| 26年度 | 問題15 | 選択穴埋 | 10 | 不動産登記、住宅紛争審査会 |

| 25年度 | 問題11 | 正誤×選択 | 10 | 請負・売買、不動産登記、紛争処理、瑕疵担保、賃貸借契約 |

| 24年度(本) | 問題10 | 選択穴埋 | 10 | 瑕疵担保、救済制度 |

| 24年度(沖) | 問題8 | 選択穴埋 | 10 | 賃貸の保証人、敷引き |

| 23年度 | 問題13 | 選択穴埋 | 10 | 損害賠償 |

【動画解説】2022年度-問題6「住宅」(一般公開サンプル)

- 【YouTube】https://youtu.be/nEEA7GuEZPk