1.次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄にマークしなさい。

①消費者基本法では、消費者の権利の尊重及び自立の支援を消費者政策推進の基本理念とするとともに、批判的意識を持つ責任、主張し行動する責任、社会的弱者に配慮する責任などの5つが消費者の責任として定められている。

②消費者基本法では、国の基本的施策として、消費生活における重要度の高い商品・役務の価格等でその形成に国の措置が必要とされるものについては、これらの措置を講ずるに当たり、消費者に与える影響を十分に考慮するよう努める旨定められている。

③消費者教育の推進に関する基本的な方針によれば、消費者は、消費者市民社会について認知・理解した上で、自ら考え、その担い手になり、相互に学び合うなど能動的に活動することが期待されている。

④消費者教育推進法では、都道府県については、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」を踏まえて消費者教育推進計画を定める努力義務が規定されているが、市町村については、そのような努力義務は規定されていない。

問題1① 消費者基本法(第1条・目的+第7条・消費者の責務)C

①消費者基本法では、消費者の権利の尊重及び自立の支援を消費者政策推進の基本理念とするとともに、批判的意識を持つ責任、主張し行動する責任、社会的弱者に配慮する責任などの5つが消費者の責任として定められている。

- 前半の消費者の権利の尊重及び自立の支援は超頻出で簡単だと思いますが、後半の「消費者の責任」があまり注目されていないところで難しいです。

- 後半部分は消費者の権利と消費者の責任(責務)が何であるのかという具体的な項目のうち、消費者の責任が問われています。

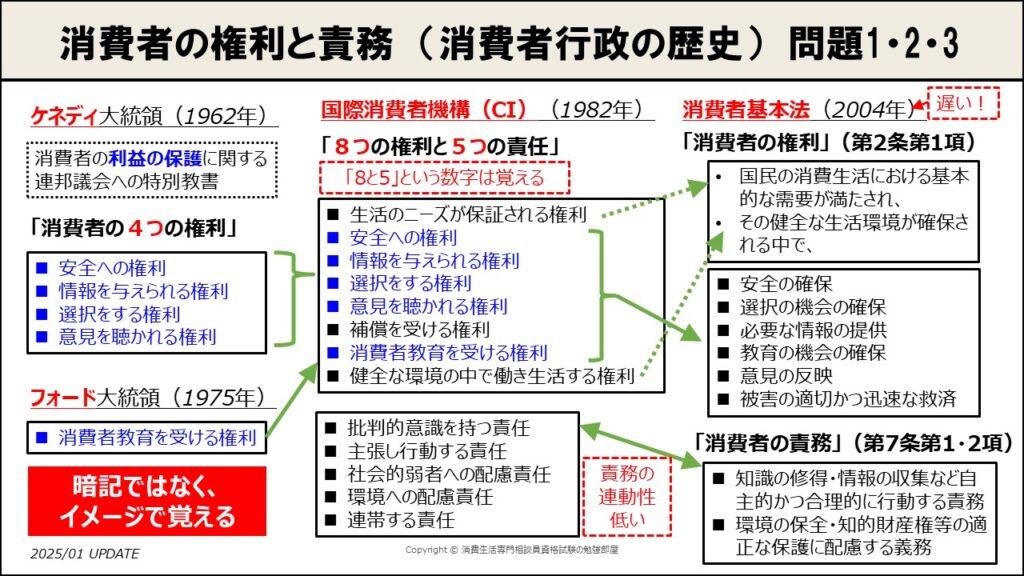

- 消費者の権利といえば、元祖であるケネディ大統領が1962年に提唱した「4つの権利」になります。その後、フォード大統領が1975年に「消費者教育を受ける権利」を提唱し、1982年に国際消費者機構(CI)がこれらを含めて8つの権利を提唱しました。また、8つの権利だけではなく5つの責任というのも合わせて提唱しました。※消費者行政の歴史で重要な消費者の権利の話

- 消費者基本法では、国際消費者機構(CI)が提唱した「8つの権利と5つの責任」のうちの、「8つの権利」がすべて盛り込まれています。

- 一方、消費者の責任については、消費者基本法の中に「責務」として規定されていますが、国際消費者機構(CI)の5つの責任とはあまり連動していません。消費者基本法では責任ではなく責務という表現をしているところも少し違っています。

- ポイントとしてはこの問題文にあるような「批判的意識を持つ責任、主張し行動する責任、社会的弱者に配慮する責任」は、消費者基本法の条文の中であまり記憶にないと思います。ただ、国際消費者機構(CI)が提唱した「8つの権利と5つの責任」の中で記憶があるので、その辺りを引っ掛けた問題だとも言えます。

- 考え方としては、少なくとも、国際消費者機構(CI)に出てきたけど、消費者基本法では問題文にあるような文言は見たことがないと感じていただければいいかなと思います。日本語にすると条文に使うには少し難しくてくどい文言ですよね。

- ちなみに、国際消費者機構(CI)が提唱した「8つの権利と5つの責任」で、8と5の数字は以前から覚えておくようにとしています。

したがって、①は×(誤っている文章)となります。違和感を直感的に感じてほしいですね。

ちなみに、消費者基本法での責務は条文では(事業者の責務等)として4条文がひとまとめにされています。実は、「等」の中に、事業者だけでなく、事業者団体、消費者、消費者団体が含まれており、このうちのどれかが結構な頻度で出題されるので、なんとなく頭に入れておいてください。特に、第八条が「消費者団体」というわかりにくい責務になっています(過去に出題あり)。なお、第5条の事業者の責務の第1項のみが「義務」となっており、残りは努力義務となっています。

消費者基本法

(目的)

第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

(事業者の責務等)

第五条 事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。

一 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。

二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。

三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。

四 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。

五 国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。

2 事業者は、その供給する商品及び役務に関し環境の保全に配慮するとともに、当該商品及び役務について品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。

第六条 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理の体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成の支援その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとする。

第七条 消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。

2 消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならない。

第八条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。

消費者の責務を追記して以前作成した図を更新しました

2023年度 問題1① 消費者基本法(基本理念・第1条・目的)A ※超基本問題

① 消費者基本法は、「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立の支援」を基本理念とした、消費者政策の基本となる事項を定めた法律である。

【正答】①→〇(正しい文章)

2022年度 問題1① 消費者基本法(基本理念・第1条・目的)A ※超基本問題

① 消費者基本法は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の権利の尊重と消費者の自立支援等を基本理念として、消費者政策の基本となる事項を定めた法律である。

【正答】①→〇(正しい文章)

問題1② 消費者基本法(国の基本的施策・第16条第2項)C

②消費者基本法では、国の基本的施策として、消費生活における重要度の高い商品・役務の価格等でその形成に国の措置が必要とされるものについては、これらの措置を講ずるに当たり、消費者に与える影響を十分に考慮するよう努める旨定められている。

- この問題では国の基本的施策が問われていますが、条文の中ではかなり多くの施策が羅列されています。なかなか暗記するようなものではないので難しい問題だと思いますが、一般常識で考えたいところです。

- 基本的政策は第11条から第23条まで13項目挙げられています。その中の「第16条(公正自由な競争の促進)」の中に第1項と第2項が規定されている中の第2項を抜き出した問題になります。

- 難しい文章なので一般常識で考えても悩むかと思いますが、誤った文章を作るのも変な感じなので「正しい」と考えることができたらラッキーです。ちなみに他の項目も暗記は難しいと思いますので、声に出して読んでおくと、なんとなく記憶に残るかもしれません

したがって、②は〇(正しい文章)となります。

- 消費者基本法には国の基本的施策が列挙されていますが、覚えにくいので、項目だけなんとなく頭に入れていただきたいです。というのも、結構頻出問題になるからです。

消費者基本法

第二章 基本的施策

(安全の確保)

第十一条 国は、国民の消費生活における安全を確保するため、商品及び役務についての必要な基準の整備及び確保、安全を害するおそれがある商品の事業者による回収の促進、安全を害するおそれがある商品及び役務に関する情報の収集及び提供等必要な施策を講ずるものとする。

(消費者契約の適正化等)

第十二条 国は、消費者と事業者との間の適正な取引を確保するため、消費者との間の契約の締結に際しての事業者による情報提供及び勧誘の適正化、公正な契約条項の確保等必要な施策を講ずるものとする。

(計量の適正化)

第十三条 国は、消費者が事業者との間の取引に際し計量につき不利益をこうむることがないようにするため、商品及び役務について適正な計量の実施の確保を図るために必要な施策を講ずるものとする。

(規格の適正化)

第十四条 国は、商品の品質の改善及び国民の消費生活の合理化に寄与するため、商品及び役務について、適正な規格を整備し、その普及を図る等必要な施策を講ずるものとする。

2 前項の規定による規格の整備は、技術の進歩、消費生活の向上等に応じて行なうものとする。

(広告その他の表示の適正化等)

第十五条 国は、消費者が商品の購入若しくは使用又は役務の利用に際しその選択等を誤ることがないようにするため、商品及び役務について、品質等に関する広告その他の表示に関する制度を整備し、虚偽又は誇大な広告その他の表示を規制する等必要な施策を講ずるものとする。

(公正自由な競争の促進等)

第十六条 国は、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の拡大を図るため、公正かつ自由な競争を促進するために必要な施策を講ずるものとする。

2 国は、国民の消費生活において重要度の高い商品及び役務の価格等であつてその形成につき決定、認可その他の国の措置が必要とされるものについては、これらの措置を講ずるに当たり、消費者に与える影響を十分に考慮するよう努めるものとする。

(啓発活動及び教育の推進)

第十七条 国は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及及び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費者が生涯にわたつて消費生活について学習する機会があまねく求められている状況にかんがみ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。

2 地方公共団体は、前項の国の施策に準じて、当該地域の社会的、経済的状況に応じた施策を講ずるよう努めなければならない。

(意見の反映及び透明性の確保)

第十八条 国は、適正な消費者政策の推進に資するため、消費生活に関する消費者等の意見を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保するための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。

(苦情処理及び紛争解決の促進)

第十九条 地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。この場合において、都道府県は、市町村(特別区を含む。)との連携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要とする苦情の処理のあつせん等を行うものとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努めなければならない。

2 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、人材の確保及び資質の向上その他の必要な施策(都道府県にあつては、前項に規定するものを除く。)を講ずるよう努めなければならない。

3 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた紛争が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に解決されるようにするために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(高度情報通信社会の進展への的確な対応)

第二十条 国は、消費者の年齢その他の特性に配慮しつつ、消費者と事業者との間の適正な取引の確保、消費者に対する啓発活動及び教育の推進、苦情処理及び紛争解決の促進等に当たつて高度情報通信社会の進展に的確に対応するために必要な施策を講ずるものとする。

(国際的な連携の確保)

第二十一条 国は、消費生活における国際化の進展に的確に対応するため、国民の消費生活における安全及び消費者と事業者との間の適正な取引の確保、苦情処理及び紛争解決の促進等に当たつて国際的な連携を確保する等必要な施策を講ずるものとする。

(環境の保全への配慮)

第二十二条 国は、商品又は役務の品質等に関する広告その他の表示の適正化等、消費者に対する啓発活動及び教育の推進等に当たつて環境の保全に配慮するために必要な施策を講ずるものとする。

(試験、検査等の施設の整備等)

第二十三条 国は、消費者政策の実効を確保するため、商品の試験、検査等を行う施設を整備し、役務についての調査研究等を行うとともに、必要に応じて試験、検査、調査研究等の結果を公表する等必要な施策を講ずるものとする。

問題1③ 消費者教育(基本方針・消費者市民社会)AB

③消費者教育の推進に関する基本的な方針によれば、消費者は、消費者市民社会について認知・理解した上で、自ら考え、その担い手になり、相互に学び合うなど能動的に活動することが期待されている。

- 消費者教育に関する問題で「基本方針」から出題されるという難しい問題になります。まず、基本方針自体ほとんどの受験生はあまり目を通すことはないと思います。長いですからね。このような基本方針の問題は一般常識で考えるというのが対策になります。

- 本文は長いですが概要というのが1枚ものにまとめられていますので、それをチェックしておくといいことがあるかもしれませんが、なかなかしんどいのでどちらでもいいかなと思います。

- この問題は「消費者市民社会」についての問題になります。消費者市民社会については論文試験でも出題されたこともあり消費者教育の中では重要な考え方になっていますが、いまいちよくわからないというところが本音ではないでしょうか。

- 消費者市民社会とは消費者教育推進法の中で定義もありますが、ざっくり言うと、「消費者が主体的となって消費行動を起こす社会となる」という読んで字のごとしぐらいなイメージでいいと思います。ただ少なくとも消費者市民社会とは何かというのを答えれるようにしてください。

- そして、今回の問題ですが、読んでいただいたら特に違和感もなく正しいと推測されると思います。

- 問題文に出題されている文章は基本方針の中から引用されていますので下記に紹介しておきます。また概要版にある基本方針における基本的視点というのが論文試験の中の消費者教育でも重要となってることが考えられます。この4項目はなんとなく頭に入れておいてください。

したがって、③は〇(正しい文章)となります。概要や本文はがっつり読むと大変なので興味のある人だけ読んでください。

消費者教育の推進に関する基本的な方針 本文

平成25年6月28日閣議決定(平成30年3月20日変更)(令和5年3月28日変更)Ⅲ 消費者教育の推進の内容に関する事項

「Ⅱ 消費者教育の推進の基本的な方向」を踏まえ、以下の施策に取り組む。

2 消費者教育の人材(担い手)の育成・活用

(7)自ら学び行動する消費者 26ページ

消費者教育の機会が提供されることは消費者の権利(推進法第1条)であるが、消費者市民社会の形成に重要な役割を担う消費者は、消費者教育の客体であるにとどまらず、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、必要な情報を収集することに努めなければならない(消費者基本法第7条)。すなわち、権利としての消費者教育の機会を最大限活用して、自らも積極的に学ぶ姿勢が不可欠である。消費者被害の防止のために行われてきた、様々な主体による教育や啓発的な活動といった取組も、消費者自らが学び、知識や判断力・交渉力を身に付けることにより、一層効果を発揮することとなる。

加えて、消費者自身が消費者市民社会の用語・概念について認知・理解した上で、自ら考え、その担い手になり、相互に学び合うなど能動的に活動することが期待される。例えば、大学生等の若年者が主体となって、周囲の若年者や高齢者等への啓発活動を実施する取組事例もある。

国は、優良事例を収集し情報提供することや、消費者月間等を活用した周知・啓発等を通じ、こうした消費者の自主的な相互の学びの取組を支援する。

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者教育推進 > 消費者教育 > 消費者教育の推進に関する基本的な方針(基本方針)

消費者教育の推進に関する基本的な方針(基本方針)

消費者教育の推進に関する基本的な方針(令和5年3月28日閣議決定)

概要[PDF:540KB]

本文[PDF:761KB]https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/basic_policy

消費者教育の推進に関する基本的な方針 概要

平成25年6月28日閣議決定(平成30年3月20日変更)(令和5年3月28日変更)

令和5年度~令和11年度の7年間を対象Ⅱ消費者教育の推進の基本的な方向

今期の基本方針における基本的視点

・「教えられる」だけでなく、消費者による自ら及び相互に「学ぶ」「考える」「行動する」ことを促進

・消費者の多様化等を踏まえたきめ細やかな対応

・デジタル化への対応

・消費者市民社会の一員としての行動を促進

問題1④ 消費者教育(消費者教育推進法・第10条・消費者教育推進計画)BC

④消費者教育推進法では、都道府県については、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」を踏まえて消費者教育推進計画を定める努力義務が規定されているが、市町村については、そのような努力義務は規定されていない。

- まず基本方針というのは国が定めるというのは始まりとして、その基本方針に基づいて、都道府県や市町村が施策を実行するために何らかの計画を定めるというのがパターンになります。今回は消費者教育推進計画になります。

- 問題となっているのが、基本計画の策定は、都道府県は努力義務で市町村は努力義務はないという表現になっています。少し細かいので、ここまで勉強して覚えている受験生は少ないと思いますので、常識からの推測作戦になります。通常は、このような問題は都道府県は義務、市町村は努力義務というのがセオリーです(今回は違います)。考え方としては、都道府県というのは数が限られていますが、市町村っていうのは非常にたくさんあり、大きいところから小さいところまでであるので、小さいところにまで義務にしてしまうのは荷が重いからです。

- 今回の問題を常識的に考えると、市町村は何もしなくてもいいというのはありえない話で少なくとも努力義務というのがパターンです。

- 一方、都道府県は努力義務ではなく義務になるという基本パターンに反して、「都道府県消費者教育推進計画」は都道府県も努力義務という予想外のパターンです。これは難しいですが、市町村が間違っている文章になるので、ここは影響しないのがラッキーです。

- 義務+努力義務は、例えば、消費安全法に基づく消費生活センターの設置について、都道府県は義務で市町村は努力義務となっています。

したがって、④は×(誤っている文章)となります。知らなくても、常識から推測して正解できる問題です。

消費者教育の推進に関する法律

(都道府県消費者教育推進計画等)

第十条 都道府県は、基本方針を踏まえ、その都道府県の区域における消費者教育の推進に関する施策についての計画(以下この条及び第二十条第二項第二号において「都道府県消費者教育推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

2 市町村は、基本方針(都道府県消費者教育推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県消費者教育推進計画)を踏まえ、その市町村の区域における消費者教育の推進に関する施策についての計画(以下この条及び第二十条第二項第二号において「市町村消費者教育推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

3 都道府県及び市町村は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、その都道府県又は市町村の区域の消費者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、第二十条第一項の規定により消費者教育推進地域協議会を組織している都道府県及び市町村にあっては、当該消費者教育推進地域協議会の意見を聴かなければならない。

4 都道府県及び市町村は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

5 都道府県及び市町村は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画を定めた場合は、その都道府県又は市町村の区域における消費者教育の推進に関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画を変更するものとする。

6 第三項及び第四項の規定は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画の変更について準用する。

【正答】

①→×、②→○、③→○、④→×

このページの印刷画面を開く

このページの印刷画面を開く