- 1. 消費者行政の歴史(3つの時間軸から見る消費者行政)

- 1.1. 消費者保護基本法の時代(消費者保護基本法の制定前~消費者基本法)

- 1.1.1. 試験頻出ポイント「社会問題となった事件」

- 1.1.2. 【重要フレーズ】消費者の「保護」を通じて消費者の利益の擁護及び増進を確保

- 1.2. 消費者基本法の時代

- 1.2.1. 【重要フレーズ】「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立の支援」を消費者政策の基本

- 1.3. 消費者庁創設からの時代

- 1.3.1. 【重要フレーズ】縦割り行政から脱却するための消費者行政の司令塔としての機能 ※論文問題でも出題※

- 1.3.2. 消費者庁関連三法(2022年9月1日施行)

- 2. その他の試験出題ポイント

- 2.1. 消費者月間(1月公表)・世界消費者権利デー(3月公表)のテーマ

消費者行政の歴史(3つの時間軸から見る消費者行政)

- 消費者保護基本法の時代➡1968年(昭和43年)5月30日施行

※相談員試験のメイン受験者層の50代が生まれたころと覚える - 消費者基本法の時代➡2004年(平成16年)6月2日施行

※法律的に消費者ファーストの施策が取られるようになったのは実は21世紀になってからという遅さだった - 消費者庁創設からの時代➡2009年(平成21年)9月1日施行

※消費者庁が創設されてから10年足らず。縦割り行政の脱却にむけて着々と歩みを進めている

消費者保護基本法の時代(消費者保護基本法の制定前~消費者基本法)

1960年代の高度経済成長の中で、消費者が食品・薬害・公害などの被害者として社会問題となる事件が続発し、消費者を保護するために消費者保護基本法が制定された。

試験頻出ポイント「社会問題となった事件」

- ニセ牛缶事件(1960年)➡関連キーワード「主婦連(主婦連合会)…一番頻出な消費者団体、「景品表示法制定のきっかけ」⇒穴埋問題の過去問が多数あり

- サリドマイド事件(1962年)➡鎮静・催眠薬。 妊娠初期に服用すると、胎児に奇形(この副作用を催奇形性という)。

- 薬害スモン

- イタイイタイ病(カドミウム)

ハンドブック消費者2014

[1]消費者問題の推移と消費者政策

ハンドブック消費者2014

我が国の経済社会の変化に伴い、消費者問題にもその様相に変化が見られます。

1.1960年代

1960年代には、経済が高度成長を遂げ、大量生産・大量販売の仕組みが広がる中で、欠陥商品による消費者危害の発生や不当表示事件が発生しました(ニセ牛缶事件(1960年)、サリドマイド事件(1962年)等)。こうした動きに対応するため、政府においても消費者問題への取組が本格化し、個別分野における法令の整備(薬事法(1960年)、割賦販売法(1961年)、景品表示法(1962年)等)が進められるとともに、消費者政策担当部局が相次いで設置されました(経済企画庁国民生活局(1965年))。

1968年5月には消費者保護基本法が制定され、消費者政策の基本的枠組みが定められました。また、地方公共団体においても、消費者保護基本法でその責務が規定されるとともに、地方自治法で消費者保護が地方公共団体の事務として規定(1969年)されたことを受け、消費者政策専管部局や消費生活センターの設置が進められ、その後、地域の実情に応じた施策を講じるため、都道府県・政令指定都市等で消費者保護条例が順次制定されていきました。

【重要フレーズ】消費者の「保護」を通じて消費者の利益の擁護及び増進を確保

従来の消費者政策は「消費者の保護」として捉えられ、産業振興の間接的、派生的なテーマとして行われてきました。高度経済成長が大量生産・大量消費社会の出現をもたらし、消費者問題が社会的課題として顕在化する中で、1968年に消費者保護基本法が制定されました。同法においては、国及び地方公共団体は「消費者の保護に関する施策」を実施することとされ、消費者の「保護」を通じて消費者の利益の擁護及び増進を確保することが基本理念として定められました。

ハンドブック消費者2014

消費者基本法の時代

【重要フレーズ】「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立の支援」を消費者政策の基本

しかし、消費者保護基本法の制定以降、更なる経済成長、広範な分野にわたる規制改革の推進、IT化や国際化の進展等により消費者を取り巻く環境は著しい変化を遂げました。

ハンドブック消費者2014

このような変化の中で、消費者政策の基本的な考え方や施策の内容を抜本的に見直し、21世紀にふさわしい消費者政策として再構築することが不可欠であるとの認識の下、国民生活審議会消費者政策部会において、2002年6月から「21世紀型消費者政策の在り方」についての議論が開始されました。

(1)消費者の権利と基本理念

ハンドブック消費者2014

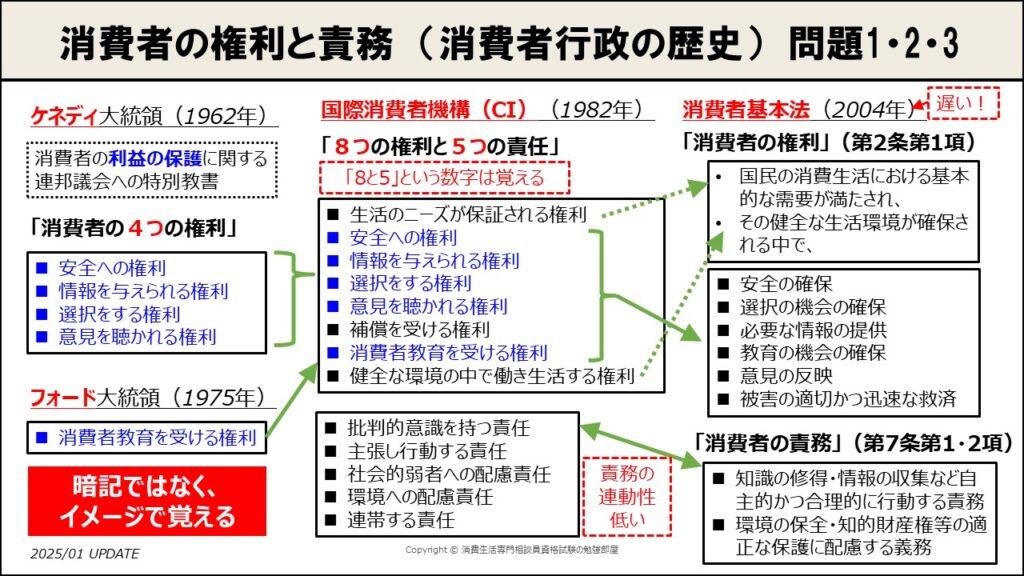

消費者基本法第2条では、消費者政策の基本理念として、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、

・安全の確保 ・選択の機会の確保 ・必要な情報の提供

・教育の機会の確保 ・意見の反映 ・被害の適切かつ迅速な救済

が重要であり、これらを消費者の権利として位置付けています。そして、「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立の支援」を消費者政策の基本と規定されています(図表2)。

社会経済情勢の変化や新たに発生する様々な課題に対し、国、地方公共団体、事業者、そして消費者がそれぞれの役割を果たし、消費者が常に安心して消費活動を行うことができる社会の実現に向けて、様々なルールや規制、仕組みの運用状況について不断に確認していくことが必要です。

消費者庁創設からの時代

【重要フレーズ】縦割り行政から脱却するための消費者行政の司令塔としての機能 ※論文問題でも出題※

過去、消費者行政においては、事業者の保護・育成を主な目的とする各府省庁が、付随的なテーマとして所管する分野ごとにいわゆる縦割りの形で規制を行ってきました。すなわち、消費者の保護は、事業者の保護・育成を通じた国民経済の発展を図る中で、事後的かつ個別的に行われてきたという側面がありました。

しかしながら、グローバル化、複雑化した社会においては、消費者問題は複雑化の傾向にあり、複数の府省庁の所管分野にまたがる事案も数多く発生するなど、これまでの行政では適切に対処することが困難な状況でした。加えて、食の安全・安心という消費生活の最も基本的な事項に対する消費者の信頼を揺るがす事件や、高齢者の生活の基盤である資産を狙った悪質商法による消費者被害等が相次いで発生してきました。

ハンドブック消費者2014(9ページ)

こうした社会状況の変化等を踏まえ、これまでの行政をパラダイム(価値規範)転換し、国民1人1人の立場に立ったものとするため、各府省庁の所管分野に横断的にまたがる事案に対し、いわば消費者行政の司令塔として機能し、各行政機関の権限の円滑な調整を行うとともに、必要な事案に対しては、自ら迅速に対応する新たな組織の設立に向けた検討が開始されました。

【2020年度試験(令和2年度)論文問題テーマ1】

1.2009(平成21)年9月に消費者庁が設立されて10 年以上が経過した。消費者庁設立による国の消費者行政の変化を説明するとともに、消費生活センターなど地方公共団体における消費者行政の課題について論じなさい。

指定語句:消費者行政の司令塔、消費生活相談、消費者事故、PIO-NET、消費者安全確保地域協議会

消費者庁関連三法(2022年9月1日施行)

消費者庁の設置に関連して三つの法律が制定され「消費者庁設置関連三法」などと言われています。

その三つの法律とは、

①「消費者庁及び消費者委員会設置法」

②「消費者安全法」

③「消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」

となります。

一番最後の長い名前の法律ですが、ざっくり言うといろんな法律が消費者庁の所管になるという法律で、30ほどの法律が対象になりました。

※出題ポイント※ ①②について他の法律を混ぜたりした問題が出題されています。

【2024年度(令和6年度)問題2① 消費者委員会の役割(消費者庁及び消費者委員会設置法) AB】

①消費者委員会は、消費者庁に設置された審議会として、各種の消費者問題にいて自ら調査・審議を行うとともに、消費者行政全般に対する意見表明、内閣総理大臣等の諮問に応じた調査・審議などを行っている。

【正答】①→×(誤っている文章)※「消費者庁に設置された審議会」ではなく「独立した第三者機関」

【2023年度(令和5年度)問題2① 消費者庁関連三法 AB】

① 2009(平成21)年に制定された、いわゆる「消費者庁関連三法」には、消費者基本法と消費者安全法が含まれる。

【正答】①→×(誤っている文章)※消費者基本法はもっと前の2004年に制定されている

【2022年度(令和4年度)問題2① 消費者庁と消費者委員会 AB】

① 消費者庁と消費者委員会は、2009(平成21)年に、消費者庁及び消費者委員会設置法に基づき設置された。

【正答】①→○(正しい文章)

その他の試験出題ポイント

消費者月間(1月公表)・世界消費者権利デー(3月公表)のテーマ

- 【世界】世界消費者権利デー ※試験年度のテーマは記憶に入れておくこと※

世界消費者権利デーは、1962年3月15日に、米国のケネディ大統領によって消費者の権利(安全への権利、情報を与えられる権利、選択をする権利、意見を聴かれる権利)が初めて明確化されたことを記念し、消費者の権利を促進するために国際消費者機構(CI : Consumers International)が提唱している世界的な記念日です。

https://www.caa.go.jp

- 【日本】消費者月間の統一テーマ ※試験年度のテーマは記憶に入れておくこと※

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者教育推進 > 消費者への普及啓発 > 消費者月間

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/gekkan/

消費者月間

消費者月間とは

※「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。

このページの印刷画面を開く

このページの印刷画面を開く